MARINE ANCIENNE

| Lettre L |

|

| Voir aussi : Lexique général des termes marins pour la lettre L |

|

| Langoustier |   BABAR dans le canal Ouen au sud de la Nouvelle-Calédonie. Photo de Pierre Raffin-Caboisse Gréés en cotre ou en dundee, à la grande époque de la pêche à la voile de la langouste sur les côtes du Maroc et de la Mauritanie. Les langoustiers à cul de poule, c'est-à-dire à voûte, étaient armés dans les ports de Camaret (presqu'île de Crozon), Audierne ou Douarnenez (Finistère). Ils étaient équipés d'un vivier qui leur permettait de conserver les langoustines. |

| Langskip |  |

| Lantcha | Caboteur malais à deux gouvernails latéraux. |

| Lasse |

Embarcation à fond plat et dérive centrale, apparue à la fin du XIXe siècle et utilisée par les ostréiculteurs charentais. D'une construction simple et robuste, la lasse, bateau de charge pouvant transporter jusqu'à 2 tonnes d'huîtres, mesure de 6 à 8 mètres et est gréée en cotre. |

| Latine (voile) |

Voile triangulaire (appelée à l'origine "alla trina" : à trois pointes) enverguée sur une antenne, composée de deux parties : le quart (partie basse) et la penne (partie haute). Elle permet toutes les allures possibles de navigation à la voile. La voile latine semble remonter à l'Antiquité grecque ou, au plus tard, au IIIe siècle de notre ère. Dès le VIe siècle, la voile latine est la voile méditerranéenne par excellence. C'est la voile des Italiens, des Espagnols, des Provençaux, des Portuguais, des Maghrébins. C'est la voile des "galères", des "tartanes", des "felouques" et des "chebecs", c'est aussi la voile arrière des vaisseaux de tout l'occident depuis l'invention des bateaux à 3 mâts à la renaissance. Les peuples latins l'ont amenée partout où ils ont navigué, c'est-à-dire dans le monde entier notamment en Amérique Latine et en Europe du Nord. La voile latine a joué un rôle primordial dans l'histoire des techniques de la voile, c'est elle qui est à l'origine de toutes les voiles axiales modernes. • Association La Partègue • Association Vela i Vent • Association Voile Latine de Sète et du Bassin de Thau • Cap Marseille • Voile latine Méditerranée • Association Latina Cup • Les voiles latines de St-Aygulf Fréjus • Association Les Amis de la Voile Latine - le Manchot • Liberté, la tartane des Arbanais |

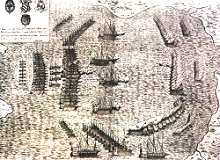

| Lépante (Bataille de) | Combat naval qui se déroula, le 7 octobre 1571, dans la baie du même nom, laquelle s'ouvre dans le golfe de Corinthe. La bataille de Lépante mit aux prises la flotte de la Ligue, réunie par le pape Pie V, qui en avait confié le commandement à don Juan d'Autriche, et la flotte ottomane d'Ali pacha. Il est assez difficile d'évaluer avec précision les forces en présence. On admet néanmoins que don Juan disposait de deux cent huit galères (cent six vénitiennes, quatrevingt-dix espagnoles, douze pontificales), six galéasses et de vingt à trente naves. Quant à la flotte d'Ali pacha, on peut l'évaluer à deux cent trente galères et soixantedix galiotes. Les Ottomans disposaient donc d'une nette supériorité numérique, compensée par la plus grande puissance de feu des chrétiens ; les galéasses, notamment, étaient armées de vingt-deux canons lourds et abritaient sous leurs pavois de très nombreux arquebusiers. On estime que les Chrétiens totalisaient mille huit cent quinze canons face aux sept cent cinquante bouches à feu des Ottomans. En ce qui concerne l'armement léger, la bataille de Lépante se situe à la charnière entre le combat antique et la guerre moderne : arquebuses et mousquets y furent utilisés concurremment avec piques, flèches et javelots. Environ cent soixante-dix mille hommes (dont la moitié de rameurs) participaient à l'action. Don Juan avait placé à sa droite Gian Andrea Doria (cinquante galères) et à sa gauche, Agostino Barbarigo (une cinquantaine de galère) ; lui-même se tenait au centre, tandis qu'à l'arrière-garde était le marquis de Santa Cruz. Ali pacha, s'inspirant des dispositions de don Juan, conserva également le commandement du centre. Il confia l'aile droite à Mehmed Chuluk et l'aile gauche à Euldj Ali, qui, dès le début de la bataille, devait tenter un débordement par le sud. Cette manœuvre conduisit Doria à une parade qui l'écarta du centre, créant ainsi un vide très dangereux dans la ligne chrétienne. Vers midi, le vent, jusque-là favorable aux Turcs, tomba ; les galéasses ouvrirent le feu au centre et à gauche, où le désordre gagna la ligne ottomane. Le combat se scinda dès lors en trois actions séparées. A gauche, les Vénitiens de Barbarigo soutinrent le plus fort du combat et prirent peu à peu l'avantage sur Mehmed Chuluk ; Barbarigo, blessé par flèche, fut remplacé par Nani et mourut peu après ; l'aile droite ottomane avait perdu plus de cinquante galères sur les soixante qui la composaient. En fait, la partie décisive se jouait au centre, où don Juan et Veniero affrontaient Ali pacha, qui fut tué au cours de l'action. Sa mort marqua le tournant décisif de la bataille, car le bruit s'en répandit très vite. Par ailleurs, le feu des arquebusiers espagnols neutralisait les archers turcs, et, malgré les difficultés de Doria, aux prises avec Euldj Ali, la victoire penchait du côté de don Juan d'Autriche. Elle lui fut définitivement acquise après qu'Euldj Ali eut pris la fuite avec trente galères. La bataille de Lépante marqua un temps d'arrêt dans l'expansion ottomane, ainsi que le déclin de leur puissance navale. |

| Lever les lofs | Donner du mou aux écoutes et amures des basses voiles afin de réduire leur portance et donc la vitesse du navire. |

| Liburne |

Après leur victoire sur les Carthaginois, les romains construisirent des bateaux plus légers et plus rapides. Les romains puisaient largement dans l'expérience des peuples marins qu'ils soumettaient. C'est ainsi qu'ils construisirent, vers la fin du IIe siècle avant J.-C., la "liburne", d'après le modèle des bâtiments des pirates Illyriens de la Liburnie (Croatie). Très légère, rapide et d'une extrême maniabilité, la liburne était bien conçue pour la navigation dans les eaux calmes que protégeaient les innombrables îles de cette côte. A l'origine, elle était dotée d'une seule rangée de rames ; adaptée aux exigences particulières de la flotte romaine, elle se transforma bien vite en birème et fut très en honneur chez les Romains. |

| Lieue marine | = 3 milles = 5.556 mètres = un vingtième du degré terrestre = une lieue géographique. |

| Liure de beaupré | Fixation du beaupré sur l'étrave du navire. Elle est en général double : un gros cordage fait plusieurs tours entre le beaupré et des trous rectangulaire pratiqués dans le taillemer. L'ensemble est raidi par une bride centrale. Ces liures sont maintenues en place par des taquets côté beaupré. Elles sont protégées par des défenses au niveau du taillemer. Au XIXe siècle, la liure du beaupré est effectuée par une chaîne. |

| Livarde (voile à) |

|

| Llagut | ou llaüt est un terme catalan désignant une petite embarcation de pêche et de cabotage à voile latine typique des rivages catalans, des Baléares et du Golfe du Lion.

A l'origine tirées à terre sur les plages, la motorisation, la diminution de la petite pêche et le développement du tourisme les ont fait progressivement disparaître des côtes catalanes. Le llagut de l'Ebre était utilisé pour le transport, propulsé à la voile, à la rame ou à la perche, ou halé par des animaux ou des hommes. De caractéristiques très différentes du llagut de mer, il pouvait transporter plus de 30 tonnes de charbon, de produits agricoles ou de matériaux de construction entre les différents ports du fleuve. D'une longueur ne dépassant jamais 20 mètres, étroit, il était non ponté. |

| Lougre |  La plupart de ces bâtiments longs de 15 à 25 m sont légers (souvent construits à clin) et survoilés. Il s'agit surtout de bateaux de transport rapide (contrebande), de course, ou de guerre, même si les lougres caboteurs apparaissent à la fin du XVIIIe siècle. Vers le début du XIXe siècle, une fusion se produit entre le type des lougres de cabotage de la Manche et celui des gros chasse-marée à cul rond d'Atlantique. Un caboteur à voiles au tiers presque standard apparaît sur toutes les côtes de France, de Bayonne à Boulogne ; certains de ces caboteurs sont parfois appelés bisquine (de cabotage) en Normandie mais en fait il s'agit du même type de bateau, qui presque partout est désormais qualifié de lougre. |

| Voir aussi : Lexique général des termes marins pour la lettre L |

ACCUEIL

La construction du Mandragore 2

- Toutes les étapes de la construction, en images

- Hangar

- Mannequin

- Stratification de la coque

- Retournement

- Structures

- Pontage

- Déménagement du chantier

- Habillage du pont

- Incendie et réparations

- Pose des moteurs

- Aménagements

Les plans

L'histoire du Mandragore 1

- Présentation du bateau

- La construction

- Les traversées

- France-Grèce

- Grèce-Gibraltar

- Gibraltar-Dakar

- Dakar-Rio

- Rio-Capetown

- Le naufrage

Jonques et gréement de jonque

- Introduction au gréement de jonque

- Les différentes formes de voiles

- Evolution moderne du gréement

- Quelques aspects techniques

- Photos de jonques

- La Junk Rig Association

- L'association Voiles de Jonques

- Les jonques de Jean-Claude Michaud

- Témoignages

Projets

Encyclopédie de la mer

- Dictionnaire Français-Anglais des termes marins

- Dictionnaire Anglais-Français des termes marins

- Lexique général des termes marins

- Marine ancienne : termes et bateaux

- Lexique des termes en charpente navale

- Glossaire du menuisier charpentier

- Lexique des termes de météo

Le bois

- Vignettes des principales essences de bois du monde

- Les bois utilisée en construction navale

- Bois et développement durable

Pavillonnerie

La construction amateur

- L'Unité Amateur

- Réglementation : la Division 224, Edition du 30 septembre 2004, parue au J.O. le 28 OCTOBRE 2004

- Ancienne Division 224

- Liens sur la construction amateur